Et si on accordait plus de place au travail en profondeur à l’école ?

Un atelier inspirant sur un enjeu bien actuel

Lors du congrès ISTE, j’ai assisté à un atelier de Jennifer Gonzalez, autrice du blogue Cult of Pedagogy (cultofpedagogy.com) et animatrice du balado du même nom. Je la suis depuis plusieurs années, et dès que j’ai vu son nom dans la liste des conférencières, je savais que je ne voulais pas manquer son atelier. Son sujet : Why Deep Work Might Be the Key to It All. Un titre qui m’a immédiatement accrochée.

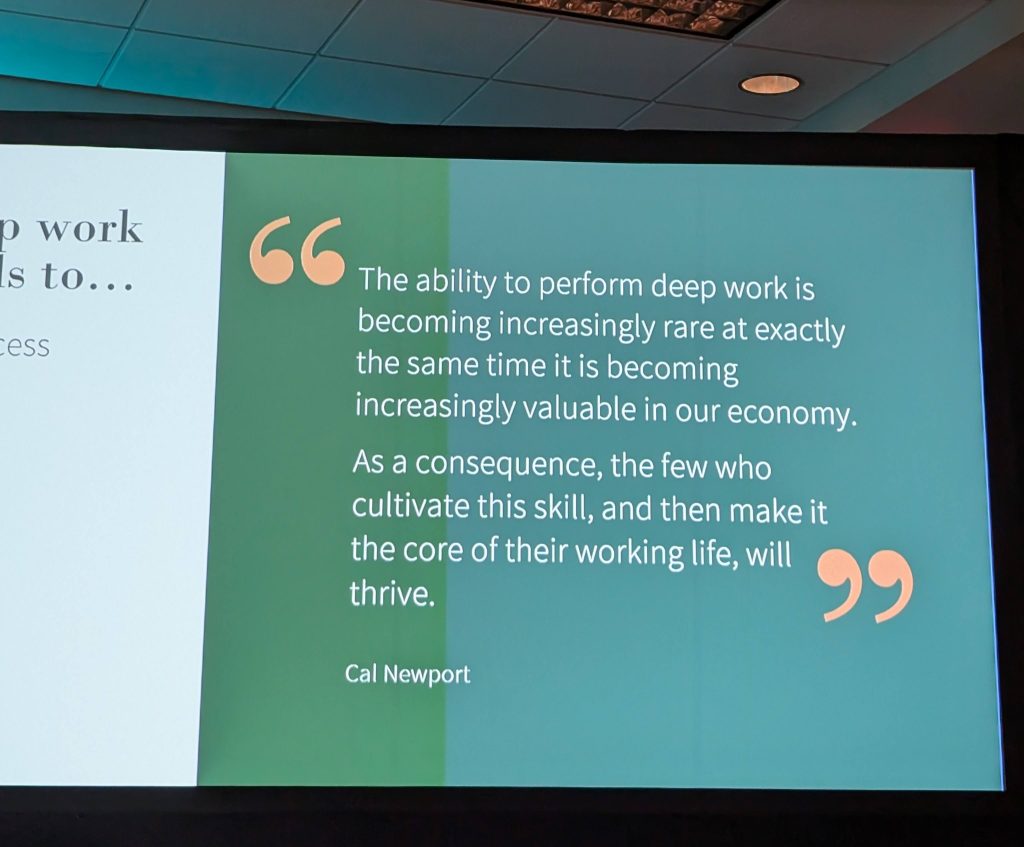

Elle y aborde un sujet très actuel : dans une société où tout va vite, où l’IA peut générer du contenu en quelques secondes et où les courtes vidéos dominent nos écrans, il devient essentiel de protéger le temps consacré au travail en profondeur (deep work).

Comprendre le concept de deep work

Le concept vient du livre Deep Work de Cal Newport. Il le définit comme la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche exigeante cognitivement. Ce type de travail est exigeant, parfois frustrant, mais c’est celui qui mène aux meilleures idées, à la fierté et à la maîtrise.

Jennifer Gonzalez mentionne aussi le concept de flow, cet état de concentration intense où l’on perd la notion du temps. C’est très personnel : pour moi, par exemple, tester de nouveaux outils ou écrire un article me plonge facilement dans le flow. Ce n’est pas une activité passive comme regarder une série, mais une activité où l’on s’engage pleinement.

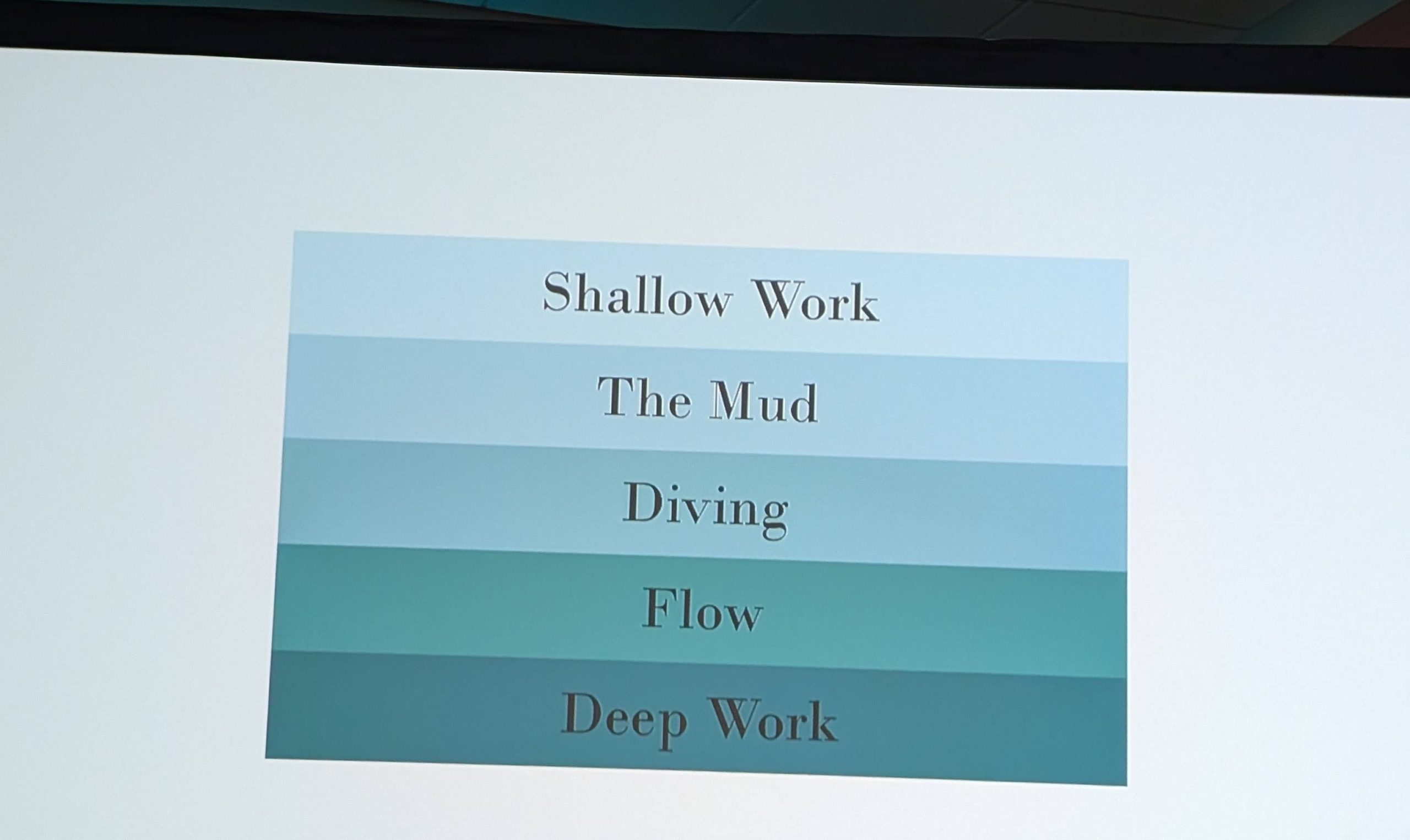

Elle oppose aussi le deep work au shallow work, le travail superficiel, répétitif, qu’on fait souvent sans concentration ni satisfaction. Elle présente ces types de travail comme un spectre, avec entre autres :

- Le « mud » (la boue) : travail difficile, mais sans impact profond. Par exemple, les examens standardisés, qui servent avant tout à mesurer les apprentissages à un moment précis pour l’ensemble des élèves, peuvent entrer dans cette catégorie. Pour l’élève, ils peuvent parfois sembler déconnectés du processus d’apprentissage, surtout lorsqu’ils sont administrés en fin d’année et qu’ils ne sont accompagnés d’aucune rétroaction autre qu’une note. Sans possibilité de retour ou de réajustement, ils ne nourrissent pas réellement l’apprentissage.

- Le « diving » (le plongeon) : lectures, discussions, recherches qui nourrissent la curiosité et préparent au travail en profondeur.

L’objectif ? Créer un meilleur équilibre dans nos journées scolaires : moins de boue, moins de travail superficiel, plus de moments où élèves et enseignants peuvent se concentrer et créer.

Des ponts entre l’éducation et le monde du travail

Plusieurs recherches sur le monde du travail abordent l’importance du deep work. L’auteur et chercheur Steven Kotler mentionne que les individus en état de flow peuvent être jusqu’à 500 % plus productifs. Bien que ce chiffre provienne du milieu professionnel, il est pertinent de s’y intéresser en éducation : ces compétences d’attention, de concentration et de persévérance sont essentielles pour les élèves aussi. Faire des ponts entre ces deux mondes permet de mieux préparer les jeunes à ce qui les attend.

Un autre ouvrage intéressant mentionné lors de l’atelier est In Search of Deeper Learning, de Jal Mehta et Sarah Fine. Les auteurs ont observé plus de trente écoles secondaires américaines pendant six ans, analysant en profondeur ce qui permettait un réel apprentissage chez les élèves. Ils y explorent la tension entre les contraintes institutionnelles et les conditions qui permettent un apprentissage authentique. C’est, entre autres, sur ces travaux que Jennifer Gonzalez s’est appuyée pour enrichir sa réflexion. Une bonne lecture qui s’ajoute assurément à ma liste !

Comment favoriser le travail en profondeur à l’école ?

Voici quelques pistes concrètes, partagées par Jennifer Gonzalez, qui peuvent inspirer une réflexion collective.

Créer un vocabulaire commun

Doter l’équipe-école d’un langage partagé pour nommer les différents types de travail (travail en profondeur — deep work, plongeon préparatoire — diving, travail superficiel — shallow work, et tâches pénibles sans réelle valeur ajoutée — mud) permet une meilleure compréhension entre collègues et avec les élèves. Le simple fait de pouvoir les reconnaître et les nommer aide à mieux ajuster et planifier les activités, tant pour les enseignants que pour les élèves.

Encourager la métacognition chez les élèves

Prendre le temps de discuter avec les élèves de leur ressenti face aux tâches. Ont-ils eu l’impression de faire un travail de surface ou en profondeur? Ce simple questionnement développe leur conscience et leur autonomie face à leur propre processus d’apprentissage.

Miser sur les projets interdisciplinaires

Le temps manque souvent. Mais en collaborant entre matières pour bâtir des projets communs, on peut favoriser des apprentissages plus profonds. Un projet peut être morcelé entre plusieurs disciplines, tout en maintenant une cohérence pédagogique.

Planifier des moments de concentration

La technique Pomodoro (qui consiste à travailler de façon concentrée pendant 25 minutes, suivies d’une courte pause) peut être modélisée en classe. Il est aussi possible de planifier des plages précises dans l’horaire pour que les élèves expérimentent concrètement ce qu’est un moment de travail soutenu.

Apprendre à gérer les notifications numériques

Sur le Chromebook ou d’autres appareils, plusieurs fonctionnalités permettent de bloquer les notifications et de se mettre en mode concentration. C’est un apprentissage important à faire avec les élèves, pour les aider à développer leur autonomie numérique.

Réduire les distractions

Discuter avec les élèves des éléments qui nuisent à leur concentration : le bruit, la température, les interactions sociales, etc. En les rendant conscients de leurs propres déclencheurs de distraction, on les aide à développer des stratégies d’adaptation.

Protéger les pauses

La concentration passe aussi par le repos. Intégrer de vraies pauses, encourager l’activité physique pendant les récréations, et valoriser un bon sommeil sont autant de leviers à ne pas négliger.

Explorer le parascolaire

Des activités comme la création de l’album des finissants, la préparation d’une pièce de théâtre, la répétition musicale ou encore le dépassement en contexte sportif peuvent être de belles occasions de flow et de travail en profondeur. On peut miser sur l’engagement des élèves dans des projets réels, concrets, qui ont du sens pour eux.

Réfléchir à notre propre pratique

Et, si nous aussi, comme adultes, nous nous donnions du temps pour travailler en profondeur ? Réserver du temps pour la réflexion personnelle dans une journée pédagogique, ou encore inclure dans une rencontre un moment où chacun se concentre sur une tâche précise liée à ses propres priorités professionnelles, peut faire une réelle différence. Être un modèle, c’est aussi incarner les pratiques que l’on souhaite transmettre aux élèves.

Apprendre à se concentrer, c’est comme entraîner un muscle : plus on s’exerce, plus on progresse. Il ne suffit pas d’en parler, il faut créer les conditions concrètes pour que tous, élèves comme enseignants, puissent le pratiquer régulièrement.